CHAVEZ, UNE RÉVOLUTION DÉMOCRATIQUE

popularité : 4%

Il y a un an mourrait Hugo Chavez, cet homme qui a profondément marqué l’histoire de son pays, de l’Amérique du sud et du monde. Au-delà des réformes sociales et de son combat pour la justice, le poète colombien, William Ospina, nous dit que la plus grande oeuvre de ce président hors norme est d’avoir inventé la démocratie de notre temps. La vraie, pas celles que les grandes puissances galvaudent depuis tant d’années...

La différence la plus remarquable entre Hugo Chávez et son mentor Simon Bolívar, est que Chávez n’a pas eu besoin de mener de guerre pour triompher.

C’est aussi ce qui le différencie de Fidel Castro ou de Che Guevara : il y a derrière ces légendes des histoires de feu et de sang ; Chávez a pu heureusement assumer le défi d’entreprendre la transformation de la société —comme le réclamait même les plus puissants du continent— en n’utilisant que les instruments de la démocratie.

Sa seule défaite, celle du coup d’état militaire qu’il tenta en 1992 contre Carlos Andrés Pérez, s’est finalement convertie en une victoire, puisqu’elle lui a épargné d’accéder au pouvoir dans la précipitation, par la voie traumatique d’une rupture violente de l’institutionnalité. Combien aura-t-il apprécié par la suite que sa montée au pouvoir n’ait pas été tâchée par la violence et qu’elle ait bénéficié au contraire de la légitimité d’une élection indiscutable ! Alors que ses compagnons avaient atteint leurs objectifs en province, sachant qu’il ne pouvait pas prendre le pouvoir central, il ordonna lui-même à ses amis de rendre les armes, assumant seul toute la responsabilité du soulèvement.

C’est là qu’il laissa flotter sur la société son fameux por ahora “pour l’instant”, un apparent aveu de défaite qui deviendrait bientôt une promesse. Le peuple vénézuélien l’a élu et réélu au grand dam de ses opposants, qui jamais ne comprirent que la seule manière d’affronter un chef historique de la taille d’Hugo Chávez, devait en passer par la reconnaissance de ce que sa cause avait de vrai et de juste. Ce pays richissime, dont la richesse principale appartient à l’Etat -donc à la communauté- avait été impressionné de voir comment ses élites pétrolières arrogantes et insensibles parcouraient le monde tels des cheikhs saoudites, tandis que le peuple vénézuélien s’enfonçait dans la misère et la détresse. Nul ne peut nier que ce sont ces mêmes élites qui ont éduqué le pays dans la logique précaire des subsides sans jamais prendre la peine de “cultiver le pétrole”, de faire de cette richesse une économie diversifiée stimulante pour le travail social et l’initiative civile. Elles reprocheront ensuite à Chávez de ne pas avoir réalisé en dix ans cette culture et cette diversification qu’elles ne tentèrent même pas pendant les 50 années antérieures.

Pendant plusieurs décennies la misère se répandit au Venezuela et, contrairement à Bogota ou Buenos Aires où on peut l’occulter loin du regard des visiteurs, Caracas a vu surgir sur ses collines les quartiers de dépossédés, ces bidonvilles qui contrastaient avec l’évidente opulence pétrolière.

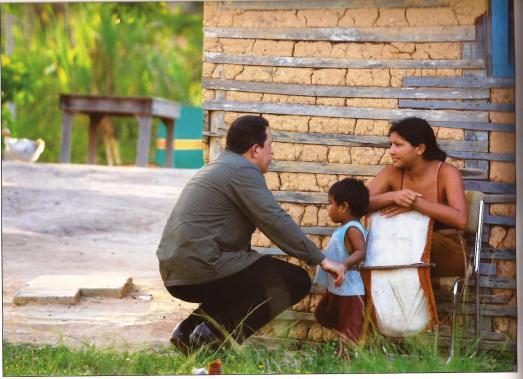

Déjà en 1989, la misère des multitudes étaient devenue désespérante et Chávez récolta ce que les dirigeants vénézuéliens avaient semé : l’indignation du peuple, la contestation, l’esprit de révolte étouffé qui trouva enfin grâce lui un langage et un but. On critique maintenant le manque d’éducation de ce dirigeant séducteur et impulsif, de cet homme d’origine modeste qui ne jouait pas les aristocrates, qui savait dire ce qu’il sentait comme le peuple aime qu’on le lui dise : avec un langage net et direct, provocateur et parfois dangereusement sincère. Je doute qu’il y ait eu en Amérique Latine un homme politique plus clairement issu des entrailles du peuple, plus proche des profondes sagesses, des malices, fantaisies et audaces de l’âme populaire.

Parmi tant d’autres choses, il démontra qu’on pouvait parler des grands problèmes de l’économie et de la politique avec un langage simple. Nous nous sommes habitués à ce que, aux affaires publiques, les jeunes diplômés de Harvard et d’Oxford utilisent un jargon d’initiés pour nous parler d’économie, nous renvoyant à notre incapacité d’accéder aux arcanes de cette science impossible. Tactique évidente d’exclusion, pour éloigner les profanes, et c’est ainsi que des mains de ces ministres érudits peuvent émaner des banqueroutes financières, ces “corralitos” qui plongent des pays entiers dans la ruine, ou encore, une étrange tolérance face aux rapines scandaleuses des DMG en Colombie, qui ont escroqué des centaines de milliers de personnes sans qu’aucun de ces experts raffinés ne vienne expliquer au peuple et aux classes moyennes qu’ils étaient en train de tomber, avec la bénédiction du pouvoir, dans les filets de quelques cyniques malfaiteurs.

L’économie, dont dépend le bien-être de millions de gens, ne peut être une science hermétique et inextricable, cette farce éhontée n’est qu’un stratagème pour décourager les peuples de comprendre les processus et de juger des résultats.

Grâce à plusieurs alliances internationales et à une réduction de l’offre, Chávez réussit à faire monter prodigieusement les prix du pétrole et se retrouva soudain avec des ressources formidables pour lancer son projet. Le premier reproche qu’on fit à sa politique fut d’avoir consacré les bénéfices du pétrole à aider les pays voisins et à se faire des amis dans le monde. On oublie qu’au début des années 70, précédant Hugo Chávez, le prestigieux dirigeant Salvador Allende, avait essayé lui aussi de transformer sa société sans recourir à la violence, confiant dans le respect pour les institutions, tant vanté et exigé par les dirigeants nord-américains et proclamé haut et fort par les armées et les potentats.

Lorsqu’ils constatèrent qu’Allende entreprenait de vrais changements, ce fameux respect prêché par l’empire et ses satellites, fut foulé aux pieds, et un complot criminel mit fin à Allende, à ses rêves et à la foi en la démocratie pour toute une génération. Les guérillas se multiplièrent de tous côtés, les militaires de différents pays suivirent l’exemple de Pinochet, et une nuit de sabres et de crimes qui maintient encore aux tribunes les vieux généraux génocides, fut le prix que paya l’Amérique Latine pour l’interruption du processus démocratique chilien.

De tous les processus politiques et culturels que l’Amérique Latine devait vivre, nul n’est plus important que l’incorporation des peuples à la légende nationale. La déformation coloniale s’est vue prolongée dans une tradition de castes féodales. Celle-ci a effacé les peuples indiens, leurs langues, leur mémoire et leurs mythologies ; après avoir affranchi les esclaves, elle n’a pas pris la peine de construire un projet d’intégration sociale, d’éducation, de santé et d’inscription dans le récit des origines ; elle a condamné les pauvres à l’impuissance et à l’exclusion. Cette histoire exigeait de toutes parts une grande réforme qui rende leur rôle aux peuples, en libérant leur initiative historique.

Cette tâche fut en partie accomplie par la Réforme de Benito Juárez et la Révolution de Villa et de Zapata au Mexique, par les gouvernements de Roca et Irigoyen et le mouvement péroniste en Argentine, par le mouvement d’Eloy Alfaro en Equateur et par la révolte des mineurs de Bolivie en 1952. C’est aussi ce que réussit au début la Révolution cubaine, avant que le blocus des Etats-Unis n’oblige l’Etat à imposer des restrictions de guerre. Donner au peuple sa place dans l’histoire ne peut s’obtenir qu’en le respectant vraiment, en offrant des opportunités, des valeurs, une cohésion sociale et en renforçant la dignité de tous ceux à qui il doit être permis de devenir des citoyens à part entière, faute de quoi ils se convertissent en parias ou en bourreaux.

Quelle chance cela aurait été pour la Colombie si on avait laissé il y a 65 ans Jorge Eliécer Gaitán accéder au pouvoir ! Les 300.000 morts de la violence des années 50, et les 500.000 morts dans ce qui restait du siècle, sont dues autant aux guerres qu’à la violence, la misère et la détresse sociale, la délinquance, la prolifération des guérillas, l’industrie de l’enlèvement, la montée des mafias, le démantèlement institutionnel, la perte du sentiment patriotique des chefs d’entreprises, la croissante corruption politique, le paramilitarisme, la jeunesse aux prises avec la survie, la chute de militaires dans la tentation du crime et de l’enrichissement facile… Tous ces maux auraient pu être conjurés avec l’incorporation du peuple dans la légende nationale ; tel était le sens profond du projet gaitaniste, avec la restauration morale que réclamait sa pacifique grandiloquence. Le pacifisme chaviste aura probablement épargné tout cela au Venezuela, et ceux qui le détestent lui seront un jour reconnaissants, de leur avoir épargné de vivre dans un pays où, comme en Colombie, les routes sont plutôt des chemins sans retour et où encore, en ces mois de janvier et février 2013, nous comptons déjà plus de mille disparus.

Chávez a cru en la démocratie. Il savait qu’il ne recourrait pas aux armes, mais que son projet ne trouverait pas sa voie s’il restait, en ces temps de globalisation galopante, une illusoire aventure enfermée à l’intérieur des frontières de son pays. Il s’inspirait de Bolivar qui jamais ne partagea l’idée étroite de petits pays sans communication entre eux, et qui proclamait l’idéal de solidarité et de construction d’une patrie continentale. Les magnats de tous les pays savent bien eux jouir de leur droit à l’universalité, ce droit absolu de passer les frontières avec leurs capitaux, mais ils voient d’un mauvais oeil la solidarité des peuples. Les frontières sont fermées à qui n’appartient pas au marché financier. Chávez savait assez de géographie et d’histoire pour avoir une idée de la géopolitique plus ample et plus audacieuse que celle de gouvernants purement soumis aux ordres du grand capital. Consolider l’Amérique Latine était la seule voie, légitime et efficace, pour renforcer le Venezuela : il ne faisait après tout qu’appliquer les règles du jeu de la globalisation, que d’aucuns prescrivent comme un devoir implacables à condition de ne pas prétendre en profiter.

A l’ombre de Chávez, plus capable de s’imposer sur la scène internationale et moins soucieux du protocole, plusieurs processus démocratiques ont ouvert leur voie en Amérique Latine. A côté de l’irrévérence de Chávez, aussi spontanée que calculée, la lutte d’Evo Morales et des indiens boliviens était peu discutable, et les gouvernements populaires de Lula da Silva et de Rafael Correa, de Néstor et Cristina Kirchner et de Pepe Mujica, semblaient de la soie. Chávez abattait les atouts maîtres, prêt à soutenir les gouvernements menacés et les processus fragiles.

Le gouvernement de Chávez est arrivé au moment où le pouvoir mondial des Etats-Unis était le plus disqualifié, où leur image démocratique et morale était au plus bas sur la planète. Les attentats terroristes d’Al Qaïda ont changé l’ordre des priorités de l’empire ; suite aux décennies d’imposition de politiques impériales en Amérique Latine, dont la criminelle Ecole des Amériques qui a formé une génération de militaires à la violation des droits humains, les gouvernements nord-américains ont cessé de s’intéresser à ce continent, se lançant dans de grandes invasions militaires en Asie, dans une lutte erronée contre la terreur par une stratégie de la terreur, et ils se sont enfoncés dans la barbarie.

Chávez a compris l’importance de ce moment historique : l’Amérique Latine, déchargée de la tutelle de son arrogant cousin, pouvait entrer vraiment dans l’ère de la globalisation et s’ouvrir au monde. D’autres puissances se consolidaient par ailleurs : le dragon chinois se réveillait, la Russie récupérait sa force ; les Etats-Unis, la France, l’Italie, l’Angleterre et l’Espagne s’étaient réjoui d’accueillir Mouamar Khadafi et de le laisser planter sa tente chez eux. Comment ont-ils pu reprocher à Chávez d’avoir eu contact avec le dirigeant d’un pays pétrolier avec qui il avait des intérêts communs ? Chávez au moins n’a pas eu l’indignité d’embrasser Khadafi devant les caméras pour le bombarder une fois les réflecteurs éteints, comme l’ont fait les gouvernements de France et d’Angleterre. Il n’a pas été offensé par lui, il se sont séparés en amis, et Chavez n’a pas mis à sac la Libye en ruines, en réclamant le butin de l’associé déchu, comme l’on fait Cameron et Sarkozy.

Il savait que si un nouveau Kissinger ou une fière Condoleezza Rice, avaient projeté l’invasion de son territoire, la réponse ne serait pas venue seulement du peuple vénézuélien, mais de l’Equateur et du Brésil, de Cuba et du Nicaragua, des pays antillais et de la Bolivie, de l’Uruguay, du Paraguay et de l’Argentine, probablement aussi de la Chine et de la Russie, et de bien d’autres qui le respectaient dans le monde entier. Avoir assuré l’indépendance de son pays lui permit de parler avec autorité, d’égal à égal, sur la scène mondiale.

Le style de Chávez mérite beaucoup de commentaires. Voici une anecdote qui doit être apocryphe, mais qui décrit bien l’esprit de ce combattant pittoresque et engagé, impatient et taquin, provocateur et déconcertant. On raconte que lors d’une de ces réunions au sommet qu’il avait caractérisé par cet épigramme inoubliable “les gouvernements vont de sommet en sommet et les peuples d’abîme en abîme”, en rencontrant la reine Elisabeth d’Angleterre, il courut l’embrasser. L’anecdote précise que les gardiens de la reine l’en empêchèrent l’informant que le protocole anglais interdisait à quiconque d’embrasser la reine, et que Chávez répondit avec son sourire : “c’est vrai, mais le protocole vénézuélien exige d’embrasser ses amis”. L’anecdote, comme je disais, doit être apocryphe, mais ce qu’elle illustre est profond. Ce qu’elle veut dire, c’est que dans une société profondément marquée par la suprématie des métropoles et par l’étiquette des puissants, désormais un roi et un président sont des puissances équivalentes, et le protocole anglais n’est pas plus respectable que le vénézuélien.

Cette petite fable exprime mieux que tout l’importance réelle d’Hugo Chávez pour l’histoire latinoaméricaine : dans un continent habitué à se sentir subalterne, un invité de 2e catégorie au banquet des nations, cet homme a rappelé à tout le monde que le temps de la suprématie et des superstitions de supériorité était passé ; qu’était arrivé le temps de la démocratie et de la République car c’était celui des peuples, et que dans le monde moderne, comme le propose l’art contemporain et l’annoncent la littérature et la peinture depuis Shakespeare et Velazquez, un roi et un paysan ont la même dignité métaphysique et esthétique : un fils des Llanos de Barinas et une fille des châteaux de Windsor ont la même dignité et la même valeur. Et s’ils sont reconnus par leurs peuples comme leurs représentants et porte-parole, il ne peut y avoir là aucune hiérarchie.

Hors de l’anecdote, c’est bien ce qu’a fait Chávez tout au long de son mandat et même peut-être pendant toute sa vie, montrant l’exemple aux gouvernements d’Amérique Latine comme à chaque citoyen du continent. Comme le lui avait appris Bolívar et qu’avaient oublié ses successeurs, nous sommes à égalité de conditions avec tous les citoyens du monde, l’âge des diadèmes est révolu, une écharpe présidentielle et une couronne sont le même symbole, à part la différence métaphysique qui fait que l’une représente le pouvoir de la tradition et l’autre le pouvoir du présent : la couronne est soutenue par des millions de fantômes et l’écharpe est tissée par des millions de volontés vivantes.

Quel grand pays est le Venezuela ! Quelle haute idée du respect des concitoyens que celle d’un pays qui jusqu’au coeur de batailles d’opinion les plus houleuses, ne tombe pas dans la violence sectaire et le bain de sang qui reviennent de manière cyclique chez certains de ses voisins. Contrairement à ce qu’affirment certains, le Venezuela ne vit pas depuis 15 ans dans la polarisation, mais dans la politisation passionnée qui caractérise les moments de grandes transformations historiques. Chávez et ses hommes ont voulu nommer Révolution le processus entrepris, un mot que le XXe siècle nous a laissé, pour généreuse, légitime ou inévitable qu’elle soit, chargée de bombes et de sang, d’horreurs civiles et de tragédies ineffaçables ; En revanche la révolution de Chávez a consisté en décisions économiques et en mobilisations politiques, sans exécutions, sans proscriptions, sans censure.

C’est en cela que réside sans doute la dimension historique du processus conduit par Hugo Chávez : nul ne peut ignorer l’importance de ce qui s’est passé là, nul ne peut ignorer l’énormité des problèmes urgents qu’il a affrontés, l’énormité des solutions qu’il a mises en place, et tout cela dans dans un climat de paix, de respect pour la vie, dans le cadre des institutions et au nom des hauts principes d’humanité et de dignité.

Los opposants qui sont nombreux le nieront, comme c’est leur droit, et la presse d’opposition au Venezuela, c’est-à-dire presque toute la presse, affirmera que ces trois lustres n’ont été que persécutions et censure, comme ils l’ont répété à tous vents avec leurs moyens de communication modernes pendant ces treize années. Mais les opposants ne peuvent nier la générosité des objectifs de ce processus, de même que le chavisme ne peut nier la civilité de ses adversaires, dans un continent où il y a eu des contre-révolutions bien plus féroces et sanguinaires que les révolutions qu’elles combattaient.

Les millions de gens qui pleurent le coeur gros la mort de leur leader, la dimension planétaire de cette mort et l’énormité populaire de ces funérailles, confirment que nous sommes devant un fait historique de grandes dimensions. On connaît la vérité : le Venezuela, comme peu de pays au monde, s’est permis le luxe inattendu d’entreprendre une transformation historique au moindre coût en termes de conflit et d’arbitraires.

En fin de compte, Chávez pourrait bien avoir rendu un immense service à la démocratie, Chávez pourrait être, en Amérique Latine et au début de ce XXIe siècle, l’homme que aura réfuté la théorie selon laquelle la violence est le moteur de l’histoire. D’aucuns auront voulu l’y entraîner, certains en rêvent encore, mais alors que nous croyions que l’Etat n’existait que pour garantir des privilèges et maintenir l’ordre établi, quelqu’un est venu nous démontrer que la démocratie peut être un instrument de transformations réelles vers des horizons de justice pour les sociétés.

Hugo Chávez, avec son regard souriant de llanero et son sourire profond d’homme du peuple, pourrait bien avoir réalisé quelque chose de plus profond et durable que d’inventer le socialisme du XXIe siècle : il se peut même qu’il ait inventé la démocratie du XXIe siècle.

William Ospina LE 12/03/2014

Transmis par Linsay

William Ospina (né en 1954) est un des plus importants écrivains colombiens actuels. Poète, essayiste, romancier, il étudie le Droit et les Sciences Politiques à Cali puis abandonne la carrière pour se consacrer à la littérature et au journalisme. Rédacteur de l’édition dominicale de La Prensa (1988-1989). Collaborateur de El Espectador. Prix National de l’Essai (1982). Prix National de Poésie de l’Institut Colombien de Culture (1992). Prix de l’Essai “Ezequiel Martínez Estrada” (Casa de las Américas, 2003). Prix de la littérature latino-américaine Rómulo Gallegos (2009).

Source : http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-409274-chavez-una-revolucion-democratica

Traduit de l’espagnol par Tania Roelens.

Commentaires